Hacer reír al león

Lizandro Samuel | Edición 2023Podría decirse que este es el relato de un sobreviviente. Carluis Medina salió de Yoco, uno de los tantos pueblos del estado Sucre desde los que muchos migran por mar, algunos de los cuales naufragan en las aguas profundas entre Venezuela y Trinidad. Esta historia, de tragedias y risas, resultó finalista en la 6ta edición del Premio Lo Mejor de Nos.

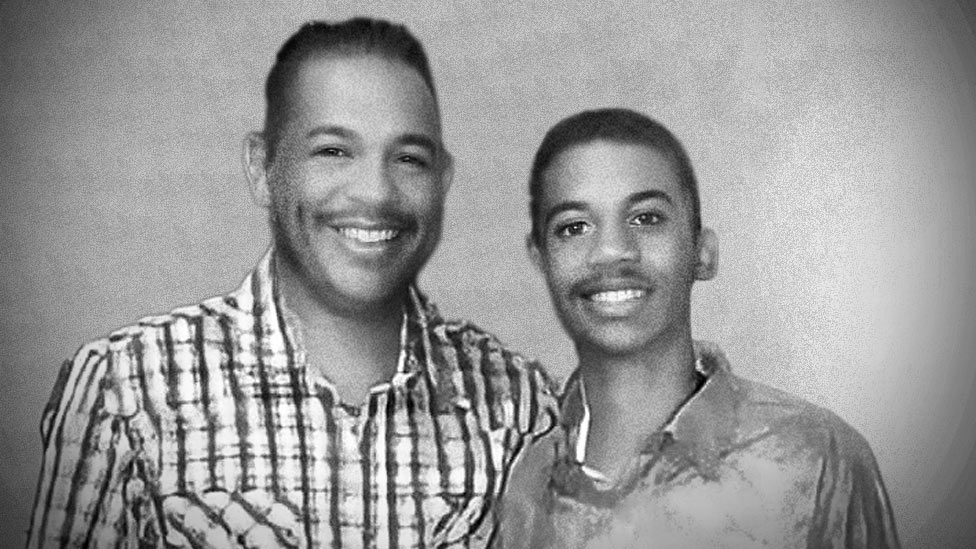

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

Escuchó que su papá lo llamaba desde el cuarto.

—Ven para que veas, hijo. Esto sí es comedia.

En televisión transmitían un sketch de Emilio Lovera y Laureano Márquez. Con 13 años, Carluis Medina solía tener un chiste afilándose en la punta de la lengua: siempre había sido el payasito de la clase. Lo ayudaba pasar horas en una popular esquina de Yoco, en donde oía anécdotas hilarantes de hombres jóvenes, que a falta de trabajo vivían para esos instantes en los que se sabían el centro de atención. En el pueblo eran considerados vagos. Para Carluis eran ídolos.

Lo único que disfrutaba más era jugar béisbol. Ambas actividades las había iniciado entre sus 7 u 8 años. Habiendo crecido en Yoco, un poblado del estado Sucre de no más de 10 mil habitantes, las opciones no eran muchas. Cursó la primaria allí, pero el bachillerato en Güiria, el pueblo contiguo.

Cuando tenía 14, un entrenador de Maracay fue a verlo jugar. José Luis, su papá, lo acompañó al estadio Julio César Casas y se hipnotizó viéndolo moverse con una madurez que le resultó ajena a su hijo. Tras la práctica, el entrenador dijo:

—Yo me lo voy a llevar.

La propuesta era que el adolescente se integrara a una escuela ubicada a casi 800 kilómetros, en la que lo convertirían en un talento con posibilidades de Major League Baseball (MLB). La mamá de Carluis y el propio José Luis pusieron resistencia: no querían desprenderse tan pronto de su hijo. Ya su hija mayor cursaba la universidad en Caracas. Más que insistir, Carluis habló con una seriedad que no acostumbraba: quería cumplir su sueño.

Los adultos cedieron. Decidieron viajar a Puerto La Cruz para hacerle exámenes renales. Cuando nació, Carluis producía mucho calcio y eso le generó cálculo en las vías urinarias. Se le aplicó un tratamiento y desde entonces no había tenido problemas. Como ahora estaba a punto de convertirse en un atleta de alto rendimiento, juzgaron necesario examinarlo. El diagnóstico, tras varias pruebas, fue que tenía una atrofia renal bilateral. O sea, el riñón derecho se le había dañado: su cuerpo solo contaba con el izquierdo.

Conclusión, podía vivir tranquilo, cuidando su dieta.

Ah, pero el deporte profesional, eso sí que estaba descartado.

Los sueños de Zea, digámosle Zea, seguían vivos para ese entonces. En la Güiria en la que creció, sus anhelos cabían en la sinopsis de una telenovela: abrir un negocio cerca de la casa de sus padres, ver a sus hijos crecer en la playa, tener un esposo que evitase los riesgos del mar y no se buscase la vida como pescador. Por eso Zea, dicen, no tuvo novio durante el bachillerato y fue una de las pocas entre sus compañeras que esquivó ese despertar de sueños que implica un embarazo precoz.

Por primera vez, fue a reparación. De payasito de la clase pasó a saboteador por antonomasia: “Eso es algo que haría Carluis”, decían los profesores ante alguna travesura. Su mamá, Carmen Smith, se aprendió de memoria los detalles de la dirección. Y hubo chistes que se pusieron demasiado serios, cuando peleó con algún compañero.

José Luis, ya de por sí preocupado por el bajo nivel educativo de la zona, se inquietó por las mediocres notas con las que se graduó su hijo. A su hija mayor la había orientado para estudiar ingeniería informática en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), al considerar que era la carrera del futuro. Con ella habló para encarrilar a Carluis, a quien, tras oírlo imitar al narrador deportivo Fernando Arreaza cada vez que se duchaba, creían que podría interesarle el periodismo deportivo.

José Luis, que era docente, tenía una empresa de compra y venta de cacao que había iniciado junto a su padre, con la que empezaron comprando 50 kilos y llegó el momento en que podían adquirir 4 mil en una sola transacción. Con esos ingresos aspiraba a que sus hijos vivieran las grandezas académicas que fueron ajenas a él y a su esposa. Viajó a Caracas con Carluis para hacerle un tour universitario. Fueron a la Metropolitana, la Santa María, la UCV, la Simón Bolívar y la UCAB.

—¿Cuál te gusta más?

Carluis se enamoró de la infraestructura de la UCAB. Y, probablemente, de que fuese el alma mater de su hermana. Era 2017. No volvió a Yoco, se quedó en casa de un familiar para iniciar un curso propedéutico con el que, aspiraba José Luis, adquiriría las herramientas para pasar la prueba de ingreso.

Ese mismo año, Luis Antonio, Diego Andrés y Neison Martínez ya estaban empezando a comer cada vez menos. Se sabían parte de un equipo de fútbol: en total, eran 11 hermanos por parte de papá. A ellos nunca le había sobrado el dinero y ahora las palabras que más se repetían en la Güiria en la que vivían eran escasez, hiperinflación y desnutrición. Los tres eran pescadores. Y así habían formado familia, con la esperanza de que las redes que echaban al mar los ayudaran a sostenerse en el presente.

Carluis no fue admitido en comunicación social, sí en letras. Estudió un semestre, volvió a presentar la prueba de comunicación y quedó. Junto a su hermana se mudó a un anexo en La Yaguara.

Lo robaron por primera vez, tras apuntarlo con una pistola. Un día, buscando una escuela de actuación, se fue desde La Yaguara hasta Santa Fe preguntando. Se tardó horas, se perdió y descubrió zonas del este que solo había visto en telenovelas. Pero lo más significativo de sus inicios en Caracas fue que, con 17 años, descubrió el Internet. Dio con manifestaciones de humor que eran de hacía una década: El Chigüire Bipolar, Quién quiere ganarse cinco lucas, Santo Robot. También empezó a ver Escuela de Nada, que estaba recién salido: pasaba horas hablando de los episodios.

Por eso se animó a ir a un show de stand up comedy en la UCAB que dieron El Profesor Briceño, Poly Díaz y Rey Vecchionacce.

—Yo creo que puedo hacer eso —dijo tras asistir a la función.

A Zea no se le conoció novio. Entre algunos varones tenía fama de recatada, entre otros de jodida. Sí se rumoreó de algún romance, nunca nada formal. En 2019, tenía conocidos en Falcón, Caracas y Anzoátegui. Nadie le daba buenas señas respecto a lo que vivían, no solo porque les costara adaptarse sino porque la vida era incluso más cara que en el pueblo. Así que ella se mantenía trabajando en algunos negocios, tratando de hacer frente a sus gastos y a los de sus papás. Dos de sus amigas de la infancia habían migrado, por mar, a Trinidad y Tobago: una, decían en el pueblo, se estaba prostituyendo; otra, según las mismas habladurías, trabajaba como dependienta. Ambas mandaban dinero a sus familiares.

Un compañero de la universidad le dijo a Carluis que se parecía a Aristóbulo Istúriz. Carluis no entendió: ¿qué podía tener él que ver con ese señor? Un amigo le explicó que el “chiste” que le estaban haciendo era porque tanto Aristóbulo como él eran negros.

En Caracas, descubrió que ese era su color de piel. Hasta entonces, esa característica no había significado nada. En la UCAB, ahora, siempre había quien hacía algún comentario que fingía ser chistoso. En especial un compañero judío, al que nunca supo cómo responderle y sobre quien no entendía cómo siendo el Holocausto parte de su historia era capaz de hacer burlas por el estilo.

Se inscribió en Se busca comediante, un proyecto de unos estudiantes que organizaron una presentación de stand up comedy en la que solo podían participar alumnos. Se leyó La biblia de la comedia, de Judy Carter; escribió chistes y subió a la tarima. Hubo algún murmullo entre quienes le reconocían cierta gracia, pero ninguna carcajada. Se bajó lejos de saber lo que era la adrenalina del éxito, pero convencido de que nunca se había divertido tanto.

A Maryuris, en ese 2019, había pocas cosas que le causaran risa. Vivía en Trinidad y Tobago. Las noticias que le enviaban sus tres hermanos pescadores y los otros siete se resumían en una palabra: hambre.

Lo mal que la estaba pasando la gente en Güiria era un tema de conversación en las calles. La posibilidad de migrar de forma irregular hacia Trinidad y Tobago era un ronroneo de felino que crecía entre las casas: todos conocían a alguien que se había ido. Dos primos de Carluis hicieron lo propio. José Luis recordaba las horas que uno de ellos pasó con su hijo jugando béisbol. Frente al espejo, lloró. No solo por sus sobrinos, sino porque era claro que su empresa de cacao, con la que mantenía a la familia, estaba al borde de quebrar.

Pizpa estaba recién abierto, se promocionaba como el primer bar de stand up del país. Carluis llegó a las 2:00 de la tarde, con su hermana, para anotarse en la lista del open mic del día. Luego, ambos se sentaron en la Plaza Altamira a hacer tiempo hasta las 9:00 de la noche.

Por primera vez hizo reír a una sala. Al salir, ya con el Metro cerrado, llamó a un primo para que le diera la cola. En el camino, iba repitiendo en loop las reacciones que habían producido sus chistes.

Empezó a presentarse en los open mic de Pizpa con frecuencia. No tenía dinero para taxis. Cuando cerraban la estación del Metro de La Yaguara, se bajaba en La Paz y caminaba por media hora. Algunos tramos los hacía corriendo, para evitar que lo robaran.

El Conde del Guácharo se iba a presentar en Güiria. Carluis le pidió a su papá que fuera hasta el hotel en donde sería la función a ver si El Conde aceptaba tenerlo de telonero.

—Yo no voy a ir a estar haciendo el ridículo —se negó José Luis.

Pero, ante la insistencia, terminó convencido. El Conde, que dijo que esa decisión no era suya, le dio el número del productor. Fue Carluis quien llamó y envió videos suyos. Le ofrecieron abrir los shows de Güiria y Carúpano. La primera función se suspendió. En la segunda, José Luis vio a su hijo salir a la tarima y trabarse frente a 500 personas, por lo que las lágrimas empezaron a asomarse; sin embargo, antes de que terminaran de bajar, ya su hijo había remontado y estaba produciendo carcajadas.

En 2020, la empresa de cacao quebró. Carluis y su hermana, recién graduada, dejaron de cenar por algunos días. Preparaban arroz con salchicha y lo rendían lo más que podían. Él seguía presentándose. En consecuencia, varias veces a la semana caminaba al borde de la medianoche rumbo a su casa, con el estómago vacío.

Una mañana, no lo dejaron entrar a la universidad porque su papá no había pagado. José Luis ya no hallaba a quién pedir prestado. Carluis se sentó en un banquito a llorar. Pensó en sus primos en Trinidad y Tobago, que padecían xenofobia pero que trabajando como albañiles no escuchaban rugir a sus panzas.

Muchos de quienes estudiaron bachillerato con él habían migrado a Trinidad o a países de Sudamérica. Mientras todo se volvía más difícil con la pandemia de covid-19, se cuestionó si no era mejor buscar la tranquilidad lejos de Venezuela.

A finales de 2020, Gabriela Subero, de 33 años, también se hartó. No tanto de su hambre sino de la de sus tres hijos: un varón de 14 y dos gemelas de 7. Su esposo trabajaba en Trinidad y Tobago, y aunque entre las lanchas que parten de forma clandestina hacia la isla ya se habían producido varios naufragios y desapariciones, creyó que lo mejor era reunirse con él y trabajar en una economía menos inestable. Se subió a una de las dos embarcaciones, llamadas Mi recuerdo y Mi refugio, que partieron el seis de diciembre. Llevaba a sus hijos en el corazón y el nombre de sus padres tatuados en la espalda.

Zea hizo lo mismo, con la mente puesta en acceder a la vida sencilla que había soñado. Y los pescadores Luis Antonio, Diego Andrés y Neison también, junto con su hermana Inés. Los cuatro le avisaron a su hermana Maryuris, con quien esperaban encontrarse en Trinidad. Le contaron que también irían en la embarcación tres de sus sobrinos y dos de sus cuñadas.

Meses antes, cuando Carluis habló con su papá, este le sugirió paciencia. Quizá esa fue una de las cosas que recordó cuando, a mediados de diciembre, leyó en prensa que las embarcaciones Mi recuerdo y Mi refugio habían naufragado. El primer cuerpo en ser descubierto, ya bastante descompuesto, fue el de Gabriela: la identificaron por los nombres de sus padres tatuados en la espalda.

Estar en altamar sin las condiciones adecuadas, dijo el sobreviviente a un naufragio anterior, es como caminar por los labios de un león. Cuando los cuerpos se enfrentan al agua, el mar se convierte en un felino dispuesto a engullir a sus presas y, con fortuna, escupir sus huesos tras hacer la digestión.

Zea nunca se casó.

Maryuris pasó de preocuparse porque sus hermanos comían una vez al día, a asumir que no los volvería a ver. Tampoco a sus sobrinos, ninguno de los cuales pasaba los 10 años.

Carluis maldijo al leer la noticia, sintió un fango violeta recorriéndole el cuerpo. Entre las personas fallecidas iba un conocido de Yoco y también una ex compañera de bachillerato que estaba embarazada.

Hizo un par de shows por Zoom, debido a la cuarentena, para pagar sus estudios. Varios comediantes se sumaron al cartel esperando que el dinero recaudado bastara. En efecto, pudo inscribirse. Pero por cómo iban las cosas tendría que organizar un evento de beneficencia cada vez que fuese a pasar de semestre.

Llamó a su papá.

—Hijo, los estudios son importantes.

—Ajá, pero no podemos pagar la universidad.

Ese 2021 le estaba yendo bien como standupero. Comenzaba a cobrar por presentarse, aunque fueran cantidades simbólicas.

—Okey. Pero es temporal.

José Luis quizá recordó a sus sobrinos migrando en lancha, repasó nombres de desaparecidos en su cabeza, la historia de los tatuajes de Gabriela circulando por el pueblo, la familia que había perdido a nueve miembros en un naufragio. Vértigo.

—Sí, es temporal. Tranquilo, papá, me está yendo bien.

Dos años después ya se presentaba, de forma remunerada, en diferentes partes del país. Construía chistes sobre las precariedades, lo que significa ser de Güiria y la discriminación. Sobre la tarima, a veces, exageraba su acento oriental, lo que le permitía expresar las dificultades y novedades a las que se había visto expuesto al mudarse a Caracas, las diferentes maneras de percibir el mundo entre quien crece en un pueblo como el suyo versus quien crece en la capital. Los estereotipos relacionados al color de piel, al estrato social y al lugar de nacimiento a los que aún hacía frente.

En 2023, lo contactaron para hacer Degenerados, un show en el que compartió tarima con Ale Otero, El Profesor Briceño y Emilio Lovera.

Sus padres fueron a verlo. Solo diez años antes, su papá le había mostrado la comedia de Emilio.

—Para mí, te graduaste —le dijo.

Semanas después, Chris Andrade, de Escuela de Nada, realizó el show de stand up más grande que se ha hecho en el país: Concha Acústica de Bello Monte, 4 mil personas. Carluis fue el telonero.

Caminó hacia el escenario. Agarró el micrófono, con un hormigueo que probablemente Zea nunca vivió. Saludó, como Maryuris y Gabriela nunca pudieron volver a saludar a sus familiares. Las luces del público estaban apagadas y era imposible ver, desde la tarima, cuánta gente había. Quizá pensó en el momento en el que tuvo que dejar el béisbol, las horas caminando de noche, el gruñido de su estómago pidiendo cena. Se encendieron las luces de la grada y la expresión de Carluis fue de asombro. Una masa de gente viéndolo con la misma fijeza con la que te ve el mar antes de engullirte.

Hizo un chiste.

4 mil personas rieron al unísono.

“Es como si un león te estuviera rugiendo a la cara”, pensó.